11月23日晚,著名作家、茅盾文学奖获得者王火(本名王洪溥)在成都逝世,享年103岁(虚岁)。这把燃烧了百余年的文学火炬,熄灭了。

王火是他的笔名,他原名王洪溥,“火”取高尔基“用火烧毁旧世界、建设新世界”之意。他喜欢“火”这个名字,他曾说,“‘火’’字又简单又是红颜色的,我觉得这个笔名好。”

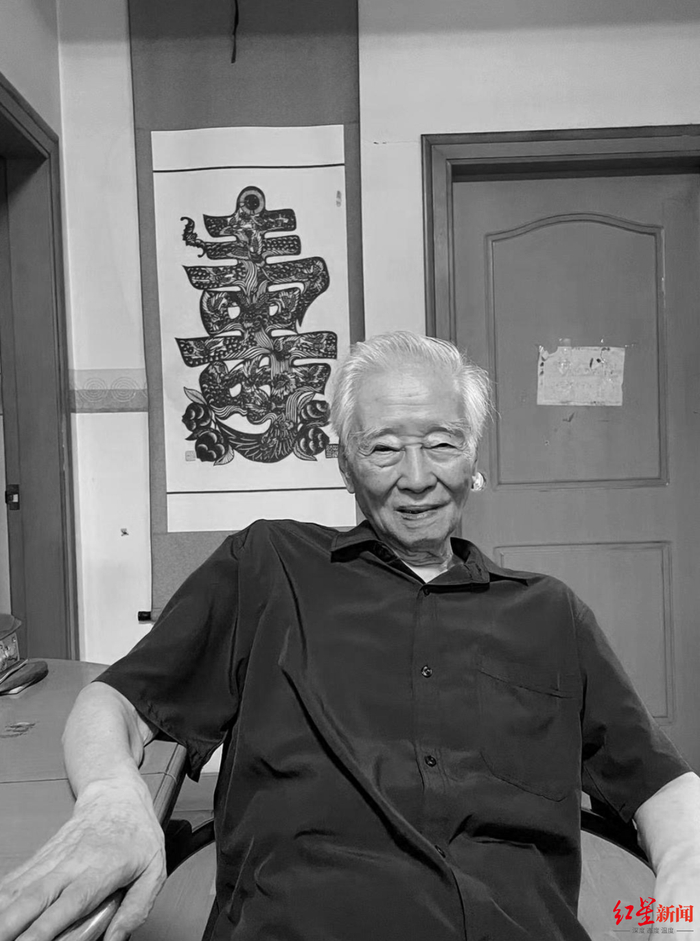

去年,在王火生日前夕,红星新闻记者曾登门拜访。那日上午,满头鹤发的王火笑盈盈地坐在客厅,远远就向我招手,玩笑道:“听说你9点半来,我心想,这个记者可太好了,让我不用那么早起!”随后又关心地询问:“你当记者,累不累?”

2024年,王火接受红星新闻记者采访

那时的王火,刚做完手术不久,“肠子的一层膜被磨破了”,但在女儿王凌的照顾下恢复得挺好。每天早上睡醒了,要先看《参考消息》,再读其他报纸和书籍。闲下来要给还在念小学的重孙讲故事,“诸葛亮的故事他最爱听,总让我带他去武侯祠。”而晚上会看了《新闻联播》再睡觉。

这位老人的一生堪称传奇。他幼时经历过战争,遭遇过软禁,父亲王开疆为与国民党特务作斗争而蹈海殉国;青年时期复旦求学,曾梦想成为“像萧乾、‘大兵记者’恩尼·派尔那样的战地记者,为公平正义鼓与呼”,他也是第一批报道南京审判与南京大屠杀案的新闻记者;战争结束后投入到建设新中国浪潮中,在因见义勇为而左眼失明的情况下,坚持创作《战争和人》三部曲,获第四届茅盾文学奖……

无论是在战争年代时为国家大义奔走,还是在和平时期执笔叱咤文坛,他都如原野之火一般熊熊燃烧着,度过了绚烂的一生。

壹

那本《九十回眸:中国现当代史上那些人和事》的序言曾这样描述王火:

“时至今日,近距离看过蒋介石、汪精卫又看过毛泽东的人恐怕不多。率先报道南京大屠杀又看到过审判日本战犯和审判大汉奸的人也不多!有谁亲自采访过胡适和于右任这样的人物,又给陈望道做过助教……”

1998年,已经74岁高龄的王火在茅盾文学奖颁奖仪式上,代表获奖作家讲话,他说:“我清醒地认识到,应当谦虚,应当继续努力创作和学习,不应当停步不前。”

而此时,他的《战争和人》已经获得了首届郭沫若文学奖、第二届国家图书奖、第四届茅盾文学奖、“八五”期间优秀长篇小说奖……连获4个全国性大奖,这对于一部长篇小说是极少有的。

《战争和人》塑造了童霜威等一大批栩栩如生的典型人物,展现了抗日战争广阔悲壮的历史画面。这部绵延将近半个世纪的《战争和人》,对于王火来说是人生中难以忘怀的一段经历,他对此感慨万千:“是一件付出极大艰辛和许多精力的事,是一件曾使我最倒霉最无奈的事,也是一件使我最后获得了一些光彩和成就的事。”

抗战时期,王火亲眼目睹了战与火、血与泪,所爱所恨结合着满腔斗志发酵、沸腾、奋力呼喊,他感到“不吐不快”。他下定决心,要用一部长篇小说反映那段可歌可泣的历史;他为自己取了王火这个笔名:“因为高尔基讲过一句话:用火烧毁旧世界建设新世界。火字简单明亮,轰轰烈烈。”

那段时间里,王火每天工作十几个小时,雄心勃勃地创作了120万字的初稿,原名为《一去不复返的青春》。但因在动荡岁月受到批判,王火在无奈和绝望中,将手稿焚毁。

直到上世纪80年代初,在人民文学出版社编辑于砚章的鼓励下,王火重新写作了这部小说。

那时的王火已患上高血压,精力早已比不上当年。在一次前往出版社的途中,为救一个大雨里掉进深沟里的小女孩,他的头部撞到一根钢管,导致颅内出血、左眼视网膜受伤。167万字的《战争和人》三部曲,第二部《山在虚无缥缈间》和第三部《枫叶荻花秋瑟瑟》就是在他左眼失明的情况下完成的。

“我当时就想写快点,我怕我老了,时间不够用了,人不在了,书也出不出来怎么办。”那日,在王火家中,他回忆至此,还用手指指头上因那次受伤留下的小坑,示意红星新闻记者摸摸看:“(现在)不疼,当时疼!”

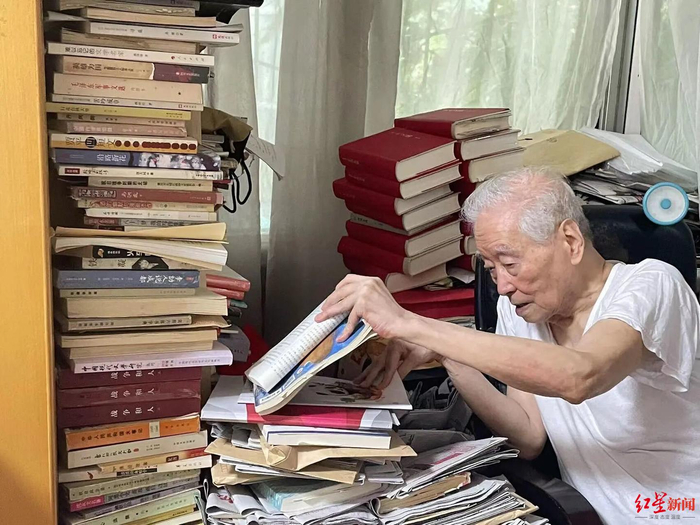

王火在他的书房,给记者寻找他的藏书

167万字的作品,完成的那一刻,王火说自己既累又幸福:“我真像大病了一场,精力用光了……但我确定是在全力以赴中寻到了快乐!”

贰

一开始,王火并没有打算成为一名作家。他的理想是要成为像萧乾、“大兵记者”恩尼·派尔那样的战地记者。

当年,18岁的王火辗转至重庆,后以第七名的从成绩考取了复旦大学新闻系,师从著名学者萧乾,还担任过陈望道的助教。

1945年,日本战败投降,王火成为全国第一个报道南京大屠杀的记者,写出一系列有关南京大屠杀幸存者和审判日本战犯的重磅报道。在王火的《战争和人》中,第一部《月落乌啼霜满天》里塑造的在南京大屠杀惨案里,宁死不屈的妇女形象庄嫂,原型就是当初采访的李秀英老人。

年轻时的王火

“审判(日本战犯)和枪决的时候,我都在场。”王火曾向记者讲述当年的故事,当时新闻系的教授多是各大报刊的主编,他毛遂自荐去当记者,“我挑的都是大报纸,《大公报》《时事新报》……我写完稿子拿给他们看,他们很满意。我说我不要钱,发表了寄给我一份报纸就好。”

有一次,王火看到一部“抗战神剧”,十分恼火地说,打仗真有这么容易吗?日本侵略者狡猾得很,我军战士与之战斗十分艰苦。要是年轻人光看这些,根本无法了解真实历史。2014年,他把自己的手稿、信札、字画、著作等4000多件珍贵文献资料,捐赠给中国现代文学馆。其中包含一块中国作协颁发给参加过抗日战争的老作家的铭牌,上面镌刻有8个大字:“以笔为枪,投身抗战”。此后,中国现代文学馆建立王火文库,以供文学研究。

2024年年初,王火又授权中国现代文学馆在自己的传记中使用他的书法作品、部分文章、手稿书信和个人照片等。这部研究王火的作品将在中国言实出版社出版,已经签订了出版合同。

王火自己一生经历了很多事,但毕生有两个坚持,一是不签名售书,二是不做报告。他赞同作家周克芹的话:背对文坛,面向生活。“一个沉得住气的作家,与寂寞是分不开的。如果一个作家很浮躁的话,那他是写不好的。习惯成自然,安于寂寞成为我的一种自然。”

叁

王火晚年时,一切大小事务全交给女儿王凌照料。王火乐观豁达,当红星新闻记者问及身体状况,便十分骄傲地把手臂举起来,展示他的肌肉,幽默地说:“我这个肌肉很棒的,不像有些老头子,只剩排骨了。”采访中,文学成就自己所提不多,倒是好几次提起年少时期参加学校运动会,“打篮球、排球,踢足球,我参加50米、400米,经常是冠军。我之前身体很好。”

王凌照顾父亲,细心又严厉。王凌这个名字取自王火与妻子凌起凤的姓,浸润了一位父亲对妻女最深沉的爱意。2011年,凌起凤病逝于成都,她年轻时的照片,一直放在客厅最显眼的位置。

王火的部分藏书

王火重情重义,生前常被人们提及的,还有他与几位至交好友的交往故事。在马识途还在世的时候,王火、马识途,以及被他们称为“年轻人”的——95岁的李致,三位老人会在约定聚会的日子一起吃西瓜和蛋糕,喝“下午茶”。

三人听力都不好,就用写字板交流,你写一句,我写一句,写满了,擦掉又继续。

王火与马识途,情谊堪比李白汪伦。马识途的《夜谭续记》,王火为他提笔赋诗,其一诗云“淡水之交数十春,潭深千尺比汪伦,同舟共渡风雷夜,相见无言胜有声”;马识途赠王火书法,其中一首就是李白的《赠汪伦》,被王火挂在了自家客厅。

王凌回忆,马识途去世那夜,她接到了马识途女儿马万梅的电话。顾及父亲的身体,她没敢让王火知晓。等到第二日,王凌思来想去,担心与其让父亲日后突然发现,不如还是把马老去世的消息告诉他。

因王火有每日看报的习惯,那日,王凌把登了马识途讣闻的报纸放到父亲面前。

王火视力不好,左眼早在几十年前就因为头部受伤而几乎失明,右眼也只剩零点几的视力,看了半天,看不清,指着马识途的讣闻,问王凌:“这写的是谁呀?”

王凌不回答。王火又自己看了报纸好一会儿,才发现那原来是好友去世的消息。

记得那日,王火跟红星新闻记者谈及老友,沉默一会儿说道:“我的大部分好朋友、我的同学们,都过世了。我的好朋友——马识途,也走了。”

而如今,王火也离开了。

红星新闻记者 毛渝川 任宏伟 编辑 苏静

https://news.sina.com.cn/zx/2025-11-24/doc-infynexn4095653.shtml

Leave Your Comment Here