来源:钛媒体

图片系AI生成

最近,存储价格的上涨以及相关上市公司股价的波动,引来了外界对产业链的新一轮关注。

“内存涨价实在太多”、“存储供应的短缺和价格上涨不会是一个短期现象”。日前,包括雷军、杨元庆等业界高管纷纷针对存储芯片成本的变动,直言压力倍增。

当下,基于AI时代的快速发展,巨头们对HBM存储的需求,挤占了DRAM颗粒产能。产能的下降导致手机、PC等产品成本上升,在可预测的未来一年多的时间里,存储器步入强劲上行周期,并将迫使终端定价上调,进而冲击消费市场。

中芯国际联席CEO赵海军指出,“无论汽车、手机还是消费类,这些使用存储器的终端厂商,来年都将受到价格压力和供应压力。”基于此,TrendForce集邦咨询下修2026年全球智能手机及笔电的生产出货预测,从原先的年增0.1%及1.7%,分别调降至年减2%及2.4%。

存量市场竞争,成本的上涨让众多手机、PC厂商开始焦虑,如何针对产出去精准调整成本的分配,成为新的难题。但庆幸的一点是,近几年国产屏幕的快速发展,一定程度上缓解了终端厂商的成本压力。

回看过去二十年的时间里,中国显示面板产业在天马、京东方、TCL华星等多家公司的助推下,完成了从“缺屏少芯”到“全球最大面板制造基地”的跨越。相较于存储芯片,国产半导体显示供应链更为完善也更稳定,主动权更多的是掌握在自己手里。

尤其是在手机等主流领域,多数品牌在国内已经完成了国产化的替换。不仅如此,从上游材料到终端品牌与屏厂之间的共创,加上产能的提升,都让手机、PC的显示成本有了更多的议价空间。

从LCD到OLED,中国屏不断逆袭

将时针拨回到20世纪末,中国显示产业开始大力发展,彼时的显示面板严重依赖从国外进口。经过二十余年的发展,你每天用到的手机、PC,看的电视,大多数都已经是中国屏。

当下,屏幕无处不在,除了常知的手机、PC、电视和平板之外,现如今汽车里的屏幕也越来越多。相关统计数据显示,去年中国大陆显示面板市场规模达3962亿元,全球占比68.2%,在LCD领域,已经实现绝对的领先。不仅如此,随着OLED在手机、中尺寸IT产品上的加速应用,多家国产屏厂也在大力布局和投入,抢占市场的下一个高点。

此前,天马已在厦门、武汉布局了G6 AM-OLED产线,在上海布局了G4.5 AM-OLED产线。其中,厦门TM18工厂投入480亿,是国内单体最大、全球最先进的第6代柔性AMOLED工厂之一。而京东方、TCL华星以及维信诺等也在布局高世代OLED产线,与三星进行赛跑,累计投入超千亿元。

天马微电子技术负责人秦锋对作者指出,对于OLED来说,这是正在发力的主战场,现在投入的资源是最大的。OLED作为高端移动设备和智能终件的标配,将在智能手机、高端IT领域持续增长,并随着折叠、卷曲等形态创新,开拓更多应用场景。

根据CINNO Research统计数据显示,2025年上半年全球AMOLED智能手机面板市场中国厂商出货量份额占比51.7%,同比增加1个百分点,稳定占据五成以上份额。

据小米相关负责人透露,目前国内销售的手机产品全部采购的都是国产屏。与此同时,机构还指出,AMOLED面板需求持续升温,LCD面板则在入门手机及售后维修市场保持稳定出货,两者形成互补,共同推动整体市场增长。

值得一提的是,作为终端的上游,屏幕厂商除了自身在技术研发之外,也在与品牌商推动显示品牌的建立。此前,一加以护眼和高刷新率为卖点,联合屏厂打造了“东方屏”。今年9月,天马也推出了“天工屏”,主打护眼、通透、高刷,并已搭载在OPPO最新发布的Find系列手机上。

“新环境下竞争,需要以战略定力把握行业转型趋势,并坚持‘硬实力’与‘软责任’”,天马微电子总裁王磊表示,“在硬实力方面,要持续投入研发,除了LCD和OLED领域,还要在Micro-LED等前沿技术领域进行前瞻布局。在软责任上,则是推动品牌的升维。今年推出‘天工屏’‘天轩屏’两大高端显示品牌,也希望以场景化创新定义产品价值。”

存储上涨,国产红利缓解了终端压力

中国屏的快速发展,让国产品牌掌握了供应链的主动权,加速了显示提升的效率以及在成本上的控制能力。近段时间,存储芯片价格大涨,对于手机、PC来说,在可预见的一年多时间里,成本也会上升。此前,无论是终端品牌还是上游供应链,均表达了对存储上涨而带来的担忧。

AI时代,许多产业已被重构,需求的变动导致上游元器件进入新的周期。对于手机来说,随着DRAM及NAND Flash合约价格仍持续攀升,预估明年整机BOM cost将在今年的基础上再提升约5~7%,甚至可能更高。

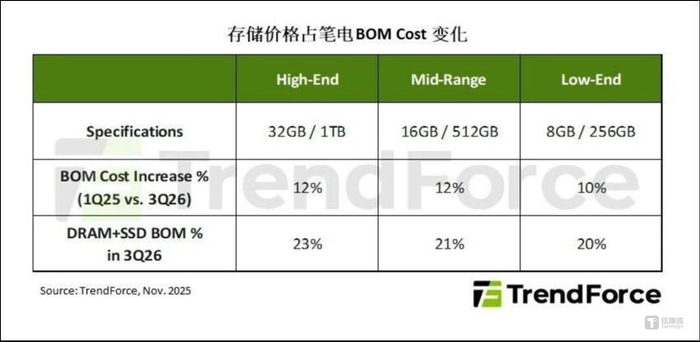

2026年笔电市场同样将面临明显压力,DRAM及NAND Flash合计占笔电整机BOM cost的比重约10~18%,在如此大幅且连续数季的上涨下,预估存储器占整机BOM cost的比重将进一步扩大至20%以上。若品牌选择将成本转嫁,预估2026年笔电终端售价将普遍上调5~15%。

基于此,TrendForce集邦咨询预计2026年全球智能手机及笔电的生产出货从原先的年增0.1%及1.7%,分别调降至年减2%及2.4%。若存储器供需失衡加剧,或终端售价上调幅度超出预期,生产出货预测仍有进一步下修风险。

根据IDC此前发布的数据,今年三季度国内手机市场又一次负增长。在存储成本大涨的背景下,明年终端涨价是大概率事件,但为了销量,在保证最小利润的同时,在其它部件减配是平衡销量与成本的关键。

“受记忆体价格飙涨影响,手机品牌除了针对产品高中低阶的产出比重进行调整外,也透过其他零组件的降价来缩小获利缺口”,TrendForce集邦咨询分析师黃郁琁对作者表示,“其中同属关键零组件的面板由于和AI关联性小,且仍有产出增加,因此首当其冲,成为优先议价标的。”

某手机品牌负责人对作者透露,在明年的规划上,低端机或许会对屏幕的质量不做提升,甚至是减配,以降低采购成本。中端机可能也会是同样的动作,但由于该价位段用户对于价格稍微不敏感一些,因此具体还要看到时的市场反馈。

虽说明年是集体承压的一年,但庆幸的是,国产屏的快速发展,可以在一定程度上缓解厂商的压力。从今年国内发布的新机来看,大多数都是采用的国产屏,并且显示素质大幅提升。由于面板产业在未来的一年仍有新产能加入,即便预估产出贡献将落在下半年,但产能持续增加将直接导致价格上行受限。

国产三折叠屏

不仅是产能的提升带来的价格利好,上游原材料的国产化替代,也让国产屏在价格上更具优势。王磊透露,作为行业的中游,从下游到中游,现在逐步往上游去延伸,依托武汉、厦门等关键研发制造基地,强化产业链本土化协同,和上游合作伙伴一起开发新的材料、开发新的设备,这样才能够实现整个产业链更加健康的发展。

国际信息显示学会(SID)全球下任主席严群认为,“我们整个中国显示产业从制造部分已经进入非常舒适的环境,在制造技术方面应该处于领先了,当然不能说完全领先,但基本上绝大部分场景都是领先的。我们也受制于一些其他材料装备的卡脖子的东西,在这个产业链的规模效应影响下我相信这只是时间问题,不是瓶颈问题。”

此外,在上一轮面板下行周期下,中国面板厂商调整了应对策略,从经营侧和供给侧的优化,从而调整面板的价格以及利润。因此,国产屏厂会根据实际的市场表现去调整价格,在明年终端市场销量压力变大的背景下,缓解了成本压力。

“面板是市场行为,终端受限他们也会降价,当然也是为了整个国产供应链的稳定”,上述手机负责人表示,“国产屏在产能等方面具有优势,反应速度快,将借成本、品牌合作优势加速渗透中高阶市场,推动手机面板迈向新世代。”

用“苹果模式”去超越,抢占AI时代显示的窗口

据预测,2025年我国新型显示行业的产值规模将接近8000亿元。除了产能和价格上的优势,国产屏的红利还在于借助整个产业链的协同,去推动更高质量显示的发展,从而能够在应对周期变动时,更好地掌握主动权。

当前,在AI时代,显示终端告别了单一信息显示的角色。秦锋认为,AI为显示技术装上了新引擎,推动屏幕从信息显示终端向智能交互中心演进,加大研发投入、强化产业链协同,是未来产业升维的关键。

可以看到的是,目前手机等终端厂商在和屏厂进行联合研发,就像处理器一样,从立项的初始就开始联合定义,从单向的“反向定制”或“技术引领”,转向了基于共同技术语言和战略愿景的“联合定义”,既是更快满足用户需求的方式,也是成本高效率转化的通道。

小米手机部硬件工程部显示能控部总经理吴仓志指出,过去终端与面板的理解或许有偏差,而当前的合作模式由传统的“你供我买”或简单的参数定制,进入了一个共同定义技术路线、共建创新平台的深度共生阶段。我们不再只是提出一份参数清单,而是与面板厂商的工程师并肩而坐,基于对用户需求的共同洞察和对技术可能性的共同探索。

据了解,小米早前已与天马等面板厂建立了联合实验室,同时也在投资上游材料厂商,进而从底层去串联起整个产业链。“如何在不影响毛利状态之下联合定制出一个更好的系统架构,我们会从AP、DDIC、面板设计和天马做一些联合定制。面板厂商的技术积累和对材料、工艺的前瞻理解,为我们打开了新的可能性空间,做一些技术降本动作,让更多用户能够体验到好屏”

值得注意的是,这种关于深度协同的模式正是苹果之前就一直在做的,也是其在供应链有足够话语权的关键。要对标、超越苹果,一定要把这种模式扩大化。中国拥有全球最完整的消费电子产业链,这为深度协同提供了地理上的便利和生态上的支持。另外,国内市场的竞争激烈程度倒逼企业必须通过更深度的合作来建立差异化优势。

从 “硬件制造” 迈向 “感官体验”,国产屏厂的转变,正在传统"供应商-客户"关系中的信息壁垒,加速了整个产业链的技术迭代。就像吴仓志说的那样,“跟天马等厂商的合作一定可以带着中国的屏幕往全球走,打响中国的供应链。”这不仅是中国显示产业的升维,也是终端在面对存储大涨这样变局下,能够从容应对的关键。(文 | 志读科技,作者 | 杜志强,编辑 | 钟毅)

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。

https://finance.sina.com.cn/cj/2025-11-22/doc-infyfwzn6238283.shtml

Leave Your Comment Here